Die Bundesregierung will das Dienstrecht des Bundes umfassend modernisieren. Dadurch soll der öffentliche Dienst zukunftsfähiger, digitaler und attraktiver werden. Mit der Reform sollen veraltete Strukturen angepasst werden.

Modernes Dienstrecht für den Bund

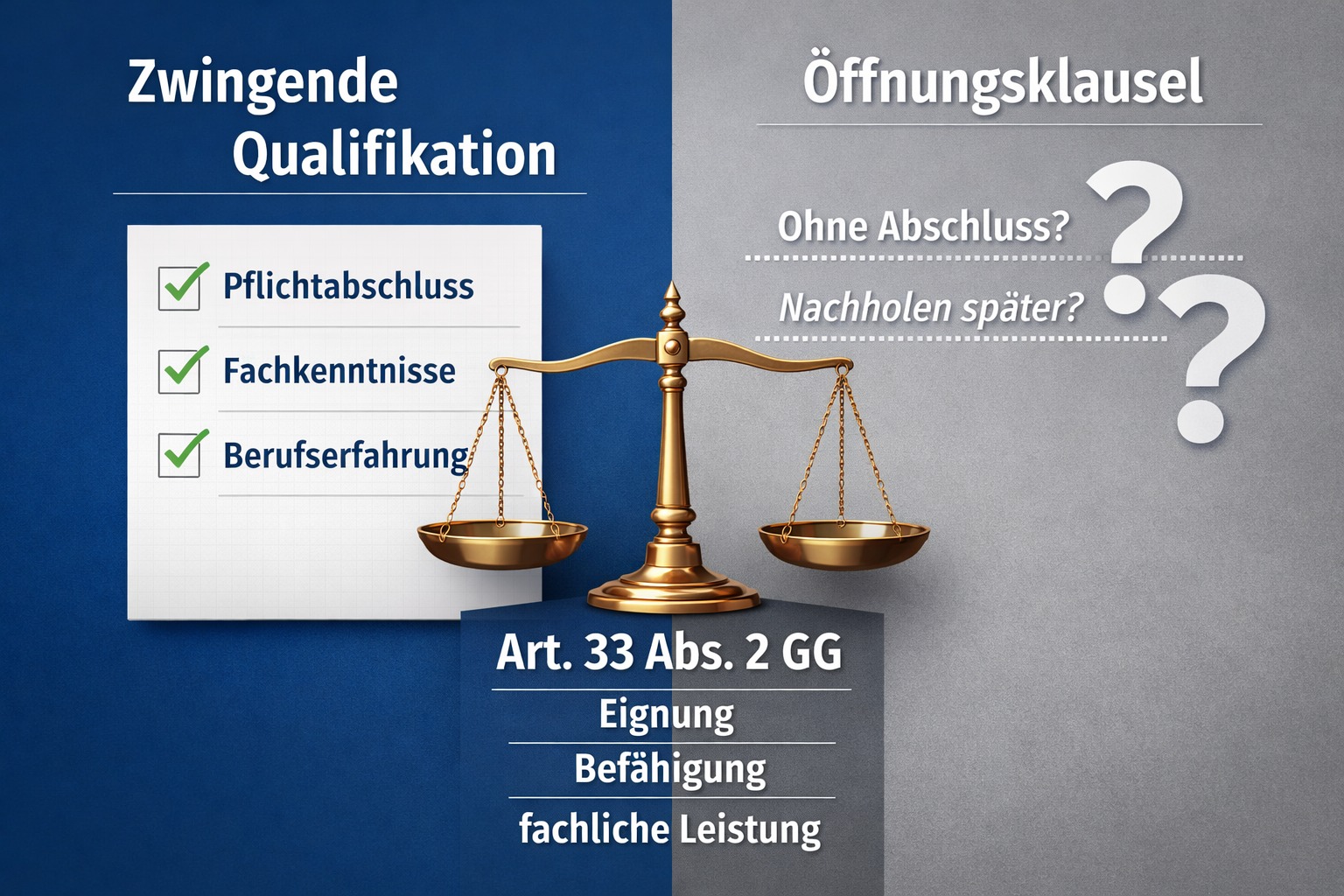

Im Mittelpunkt steht eine grundlegende Überarbeitung des Laufbahn- und Beurteilungsrechts. Beide Bereiche sollen flexibler, transparenter und digitaler werden. Auch sollen in einem zukünftigen Modell Kompetenzen, Erfahrungen und Entwicklungsmöglichkeiten stärker berücksichtigt werden. Im Optimalfall führt dies zu einer Verbesserung der Aufstiegschancen sowie zu einer leichteren Integration von Fachkräften aus Wirtschaft und Wissenschaft in den öffentlichen Dienst. Ein weiteres Ziel liegt in der Vereinfachung des Personalaustauschs und der Rotation zwischen verschiedenen Behörden. Die Pläne sind Teil einer umfassenden Modernisierungsagenda der Bundesregierung, die Ende September beschlossen wurde.

Auch das Beurteilungsmanagement soll vereinheitlicht und digitalisiert werden. Künftig sollen vergleichbare Kriterien und transparente Verfahren den Personalaustausch zwischen den Behörden erleichtern. Die Bundesregierung verfolgt so das Ziel. Bürokratie abzubauen, die Personalentwicklung beschleunigen und das Vertrauen der Beschäftigten in faire Karrierechancen zu stärken.

Die Themen der Modernisierungsagenda

Neben der Reform des Dienstrechts werden auch die Themen Digitalisierung, Führungskultur sowie Vereinbarkeit von Beruf und Familie von der Modernisierungsagenda des Bundeskabinetts adressiert. Wie die Bundesregierung mitteilt, soll das neue System die Verwaltung „leistungsstärker, bürgernäher und attraktiver“ machen. Ein modernes Dienstrecht gilt dabei als Schlüssel, um die besten Talente für den Bund zu gewinnen und den öffentlichen Dienst an die Arbeitswelt der Zukunft anzupassen.

Gleichzeitig will die Bundesregierung die Effizienz der Verwaltung erhöhen. Dazu ist allerdings ein Personalabbau von rund 8 Prozent vorgesehen – ein Punkt, der auch auf deutliche Kritik stößt.

Reform der Besoldung (Bund): Leistung und Attraktivität im Fokus

Ein zentrales Element der Dienstrechtsmodernisierung betrifft die Neugestaltung der Besoldungstabelle des Bundes. Diese soll nach einheitlichen Maßstäben neu justiert werden – inklusive einer stärken Ausrichtung am Leistungsprinzip. Die Bundesregierung plant, das bisherige System grundlegend zu modernisieren und an die Anforderungen einer zeitgemäßen Personalpolitik anzupassen. So soll die Vergütung im Bundesdienst transparenter, nachvollziehbarer und zugleich motivierender gestaltet werden. Ziel ist es, die Attraktivität des Bundes nicht nur für die bestehenden Beschäftigten zu erhöhen, sondern auch den Zugang für Nachwuchs- und Fachkräfte zu erleichtern. Eine leistungsorientierte und faire Bezahlung soll dabei der Schlüssel sein für eine dauerhafte Gewinnung von qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern für den öffentlichen Dienst und diese auch daran zu binden.

Für die Bundesregierung besteht die Aufgabe darin, mindestens zwei Anpassungen mit einfließen zu lassen. Zum einen steht die bereits im Jahr 2020 seitens des Bundesverfassungsgerichts angemahnte Anpassung der Bundesbesoldung seit fünf Jahren aus. Zum anderen fehlt die Anpassung der Bundesbesoldung im Nachgang zum TVöD-Tarifabschluss aus dem April. Beide Vorhaben sollen nun Teil der Modernisierung werden.

Forderung der Gewerkschaften: Modernisierung im öffentlichen Dienst darf kein Personalabbauprogramm werden

Scharfe Kritik zur Modernisierungsagenda gab es von ver.di-Chef Frank Werneke. Zwar teile er das Ziel einer digitalen und handlungsfähigen Verwaltung, doch würden die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in dem Konzept weitgehend übergangen. Besonders die geplante Streichung von 8 Prozent der Stellen bezeichnete Werneke angesichts von rund 600.000 unbesetzten Positionen und über 140 Millionen Überstunden als „Sarkasmus gegenüber den Betroffenen“.

Er warnte davor, Digitalisierung mit Personalabbau gleichzusetzen. Im Gegenteil, für eine erfolgreiche Modernisierung brauche es ausreichend qualifiziertes Personal. ver.di fordert daher eine aktive Beteiligung der Beschäftigten und ihrer Gewerkschaften an der Umsetzung der Agenda. Nur wenn Modernisierung gemeinsam mit den Beschäftigten gestaltet werde, könne sie gelingen. Als positives Beispiel verwies Werneke auf den bereits bestehenden Digitalisierungstarifvertrag des Bundes, der faire Regeln für Qualifizierung und Beschäftigungssicherung biete. Abschließend bekräftigte der ver.di-Chef seine Forderung: „Die pauschale Stellenstreichung gehört selbst gestrichen – und zwar sofort.“

Der dbb beamtenbund und tarifunion begrüßt die Modernisierungsagenda grundsätzlich, warnt jedoch vor einem unausgewogenen Kurs. Zwar erkenne man den Reformwillen der Bundesregierung an, so der dbb, doch dürfe Modernisierung nicht als Sparmaßnahme missverstanden werden. Der geplante Stellenabbau ohne vorherige Aufgabenkritik sei „unverantwortlich auf dem Rücken der Beschäftigten“. Nach Angaben des dbb fehlen im öffentlichen Dienst bereits jetzt rund 600.000 Fachkräfte. Ein weiterer Personalabbau könne die Handlungsfähigkeit der Verwaltung gefährden.

Positiv hebt der dbb dagegen das geplante Entwicklungsprogramm für Führungskräfte hervor. Dieses könne dabei helfen, neue Führungsstandards zu etablieren und die Reform in der Praxis zu verankern. Entscheidend sei aber, dass die Modernisierung „im Schulterschluss mit den Beschäftigten“ erfolge – nicht gegen sie.

Balance zwischen Aufbruch und Stabilität

Die Bundesregierung versteht die Reform des Dienstrechts als langfristigen Prozess. Erste Änderungen sollen bereits 2026 umgesetzt werden. Ob das „neue“ Dienstrecht tatsächlich zu einer spürbaren Modernisierung führt, wird davon abhängen, wie gut Reformtempo, Personalstabilität und Mitbestimmung in Einklang gebracht werden. Zudem gelten viele Regeln nur für die Bundesebene. Bürgerfreundlichkeit ist jedoch vor allem auf kommunaler Ebene gefordert. Denn diese stellt die zentrale Schnittstelle zwischen Bürgern, Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung dar.