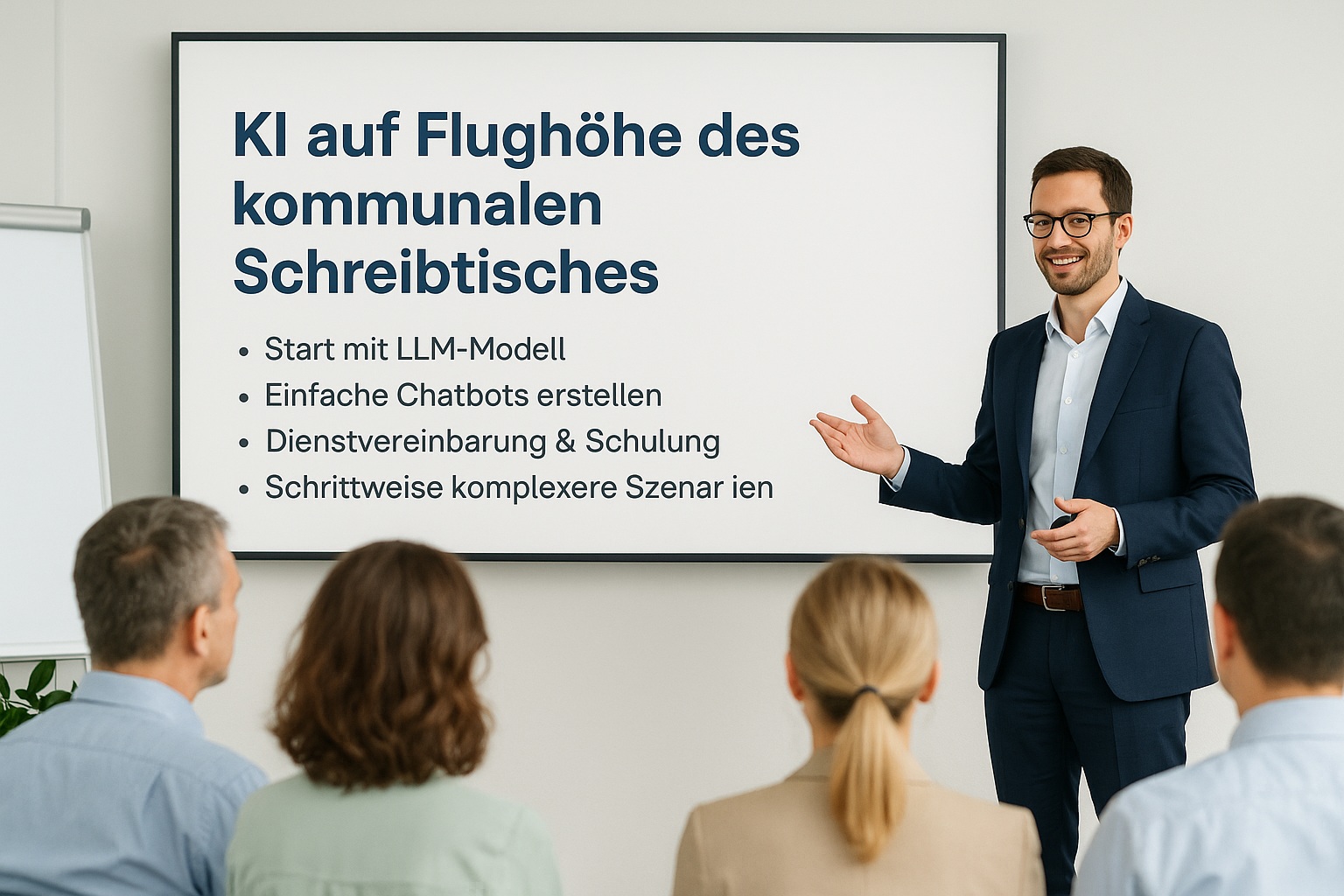

Wie gelingt der Einstieg in die Welt der Künstlichen Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung – pragmatisch, datenschutzkonform und praxisnah? Diese Frage stand im Mittelpunkt unseres Webseminars „KI auf Flughöhe der kommunalen Schreibtische“, das am 2. Juni 2025 in Kooperation mit dem Sächsischen Kommunalen Studieninstitut Dresden (SKSD) stattfand.

Von der Vision zur Anwendung – so gelingt der Start

Grundsätzlich folgt die Technik der Strategie und nicht umgekehrt. Beim Einsatz der KI ist es aber aus unserer Sicht ausnahmsweise mal umgekehrt. Wenn ich auf der Meta-Ebene bei der Strategie beginne, komme ich im Dschungel der Unsicherheit und der Barrieren „nie“ am Schreibtisch an. Im Seminar wurde daher verdeutlicht: Der erfolgreiche Einsatz von KI beginnt mit der Anwendung, konkret mit dem zugrunde liegenden LLM-Modell als ersten Berührungspunkt. Gerade für Kommunalverwaltungen gibt es mittlerweile eine ganze Reihe DSGVO-konformer Optionen – von lokal installierten LLMs bis hin zu europäischen Cloud-Angeboten mit Trainingsdaten-Opt-Out.

Ein besonders niedrigschwelliger Einstieg gelingt über einfache Chatbots, mit denen erste Anwendungsfelder wie Bürgeranfragen oder Wissensdatenbanken abgedeckt werden können. Diese Pilotprojekte helfen, Mitarbeitende mit dem neuen Werkzeug vertraut zu machen und erste „Prompt-Kompetenzen“ aufzubauen. Ein GPT bei ChatGPT zu bauen (oder Vergleichbares mit einer anderen LLM-KI zu tun) kann dabei ein ganz wesentlicher Punkt sein, um Wissensmanagement und gute Prozesse bis hin zum fertigen Schreiben oder Bescheid zu verknüpfen – und dies ganz einfach durch den Sachbearbeiter oder initial gestützt durch die Orga- oder Digitalisierungsabteilung.

KI ist Hochrisiko – und braucht klare Regeln

Ein zentrales Thema: Rechtssicherheit und Mitbestimmung. Der EU AI Act stuft viele Verwaltungsanwendungen – z. B. bei Personalmanagement oder Antragsbearbeitung – als Hochrisiko-KI ein. Zusätzlich ist es zwingend erforderlich, frühzeitig den Personalrat zu beteiligen und Dienstvereinbarungen zur KI-Nutzung zu schließen. Wir haben es nämlich grundsätzlich mit mitbestimmungspflichtigen Themen zu tun. Auch die Schulung der Beschäftigten ist gesetzlich verpflichtend (EU-Verordnung 2024/1689, gültig ab Februar 2025).

Von Chatbots zu strategischen Anwendungen

Der Impuls ging aber weit über Chatbots und LLMs hinaus: Anwendungsfelder wie die Straßenzustandskontrolle, KI-gestützte Sicherheitssysteme in kommunalen Bädern, oder intelligente Antragsvorprüfung zeigen, wohin sich KI in der Verwaltung entwickeln kann – wenn die Grundlagen stimmen. Auch die Fachanwendungen werden nachziehen und KI implementieren. Vorerst befinden wir uns aber jeweils neben / vor den Fachanwendungen.

Unser Ansatz: Schrittweise vorgehen, Learnings sichern, strategisch denken.

Wer war dabei?

Besonders erfreulich war die Zusammensetzung der Teilnehmenden: Neben mehreren Vertreter:innen der KISA Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen waren u. a. Amtsleitungen und Fachbereichsleitungen aus Ottendorf-Okrilla, Auerbach, Annaberg-Buchholz, Bobritzsch-Hilbersdorf und Pirna vertreten. Der interkommunale Austausch war lebendig – und zeigte, dass viele Verwaltungen ähnliche Fragen stellen: Wie starten wir, ohne gleich alles umzuwerfen? Wie kann man es mit geringen Barrieren mal antesten und etwas für die Mitarbeiter und die Bürger tun?

Fazit

Künstliche Intelligenz wird die Arbeit in der öffentlichen Verwaltung nicht ersetzen – aber sie kann helfen, sie besser zu machen. Für repetitive Tätigkeiten, in der Kommunikation oder bei der Entscheidungsunterstützung ist KI schon heute ein echter Produktivitätsgewinn. Der Schlüssel liegt in der klugen Einführung, rechtssicheren Umsetzung und mitarbeiterzentrierten Schulung.

🔍 Mehr dazu in unserer Seminarunterlage oder direkt im Gespräch

Dr. Dino André Schubert MBA

📩 Kontakt aufnehmen